芭蕉は高名な俳諧師だったので、地方へ出れば、必ずその地の俳人仲間が手厚いもてなしで迎え入れた。

中部地方では、名古屋・熱田・鳴海・大垣・さらに、岐阜の地にも、そういう仲間がおり、元禄期(一六八八~一七〇四)の岐阜俳壇の隆盛は、大垣に劣るものでなく、その中心は安川落梧であった。

落梧は、岐阜本町の人で、通称助右衛門といった。京都と取り引きする呉服小間物商で、屋号を萬屋という。岐阜屈指の富豪であり、一面すぐれた人格者で世の信望厚く、岐阜俳壇の大御所として、月々、俳筵(句会)を開いて蕉風の普及につとめた。

芭蕉の岐阜来遊も、落梧の度重なる鵜飼見物の招きに応じたものである。貞享五年(一六八八)六月、岐阜妙照寺の僧で俳人でもあった己百の案内で来岐し、 多くの岐阜俳人仲間の出迎えを受けて、妙照寺の奥書院に旅装を解いた。(現在、妙照寺に芭蕉滞在の部屋が残っている。岐阜市梶川町)

その挨拶句として、

宿りせむ あかざの杖になる日まで

を物された。

句意は、この家に泊って、あるじの己百の心をこめたもてなしで、とても居心地がよい。このままゆっくりと滞在させてもらいたいものだ。その気持は、いま、庭に小さい花をつけているあかざ(藜、一年生草木。茎は約一メートルに達する)が、秋になって背が高くなり、杖に用いることが出来るようになるまで、 ゆっくりと世話になっていたいものだといっている。親しみ深い、その人格の偲べる句である。

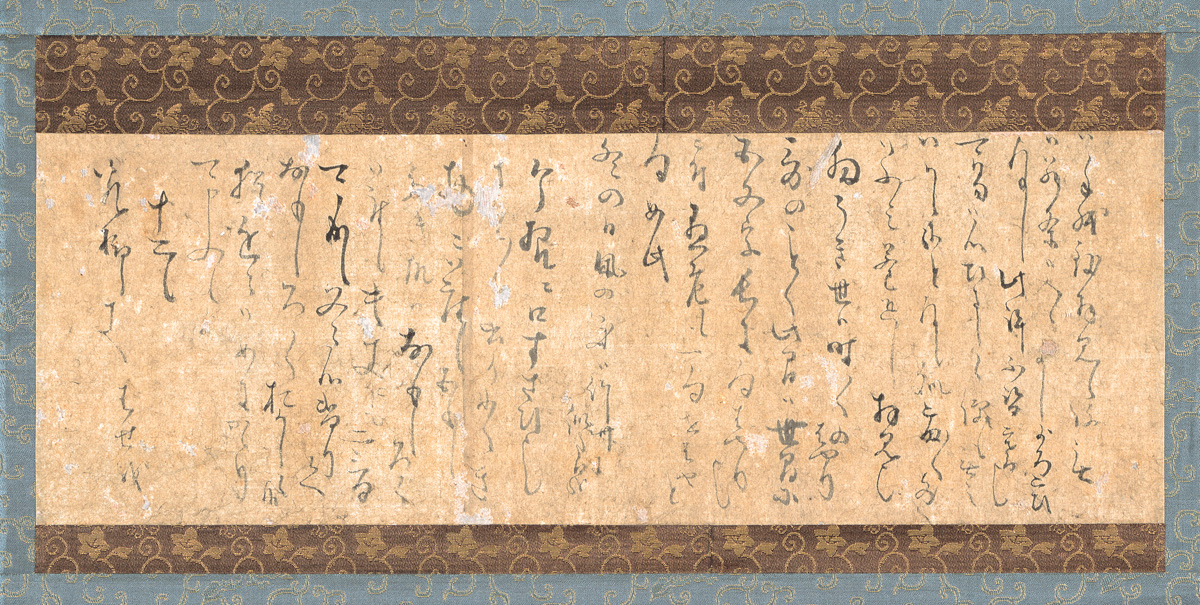

岐阜滞在中、多くの俳人が芭蕉を招待した。まず、安川落梧亭に招かれ、この日名古屋から芭蕉を迎えにきた山本荷兮(名古屋の俳人、医者)と、当時流行の三つ物(俳諧の発句と脇句と第三句をいう)を試みた。

蔵かげの かたばみの花 めづらしや 荷兮

(折てやトモ)

ゆきてや 掃かむ庭に 箒木 落梧

七夕の 八月はものの 淋しくて 芭蕉

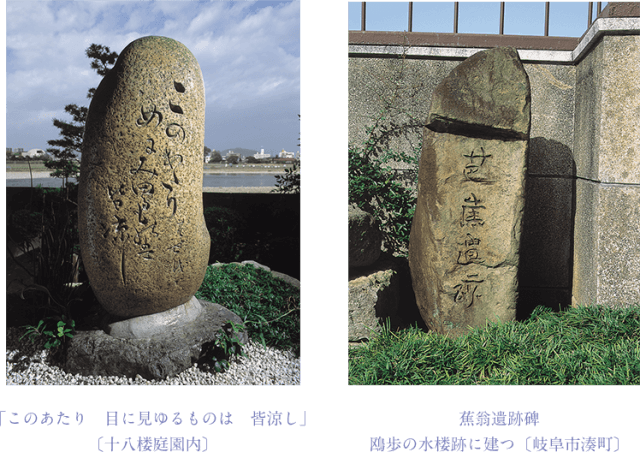

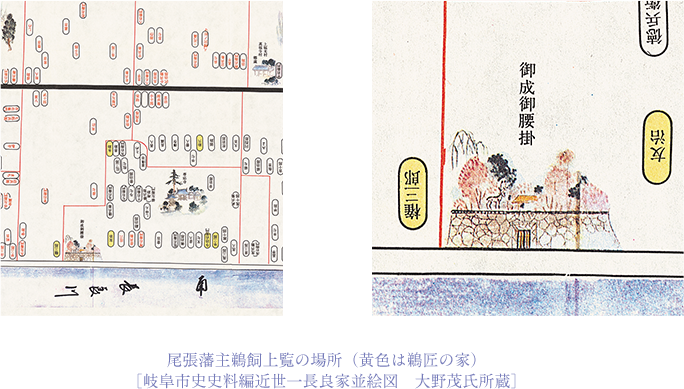

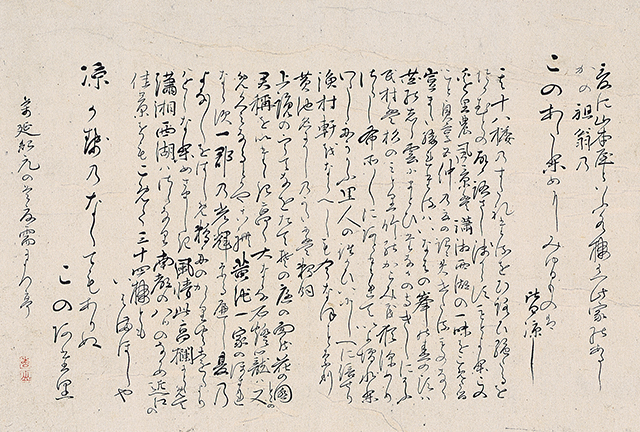

ついで、中川原新田(岐阜市湊町)の油屋、賀嶋善右衛門(俳号歩)の水楼(長良川に臨んだ高殿)で遊んだ。主人の求めに応じて楼名を選び、有名な「十八楼の記」を書いた。(現在、「十八楼」の一階ロビー壁面に、芭蕉の「十八楼の記」が展示してある。)

城跡は金華山の岐阜城址のこと。城は鎌倉時代の建仁年中(一二〇一~〇四)に二階堂行政が築いたのにはじまり、応仁の頃(一四六七~)から斎藤氏が住み、織田信長が美濃を攻略してからは雄壮な城廓が築かれ、信長の天下統一の拠点となった。慶長五年(一六〇〇)、関ヶ原の役で、岐阜城主織田秀信(信長の孫) は西軍に属したため、東軍に攻略されて落城。城はとりこわされた。

城跡は金華山の岐阜城址のこと。城は鎌倉時代の建仁年中(一二〇一~〇四)に二階堂行政が築いたのにはじまり、応仁の頃(一四六七~)から斎藤氏が住み、織田信長が美濃を攻略してからは雄壮な城廓が築かれ、信長の天下統一の拠点となった。慶長五年(一六〇〇)、関ヶ原の役で、岐阜城主織田秀信(信長の孫) は西軍に属したため、東軍に攻略されて落城。城はとりこわされた。

伊藤儀助の名前は、明治十六年(一八八三)の川出文書(川出家は岐阜市長良の旧家)に、「長良新橋橋梁会社」の副社長として、「川原町伊藤如竹」とある。 十八楼先代女将久子は「儀助は若年の頃より俳諧の道に志し、方々の俳人仲間と交流をもって、四方を旅した」と語る。そのためもあってか、旅館経営は明治二十年(一八八七)ごろから、親戚の伊藤治助に譲っていた。余談ながら、儀助の妻は加納藩士族の娘で、茶道久田流の権威者であった。

伊藤儀助の名前は、明治十六年(一八八三)の川出文書(川出家は岐阜市長良の旧家)に、「長良新橋橋梁会社」の副社長として、「川原町伊藤如竹」とある。 十八楼先代女将久子は「儀助は若年の頃より俳諧の道に志し、方々の俳人仲間と交流をもって、四方を旅した」と語る。そのためもあってか、旅館経営は明治二十年(一八八七)ごろから、親戚の伊藤治助に譲っていた。余談ながら、儀助の妻は加納藩士族の娘で、茶道久田流の権威者であった。

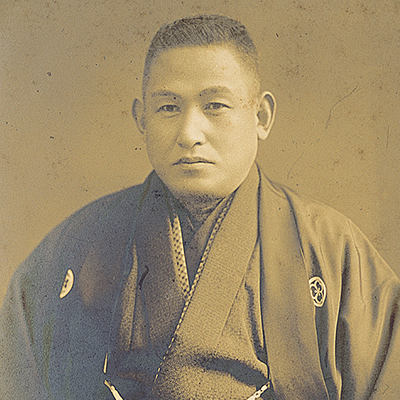

伊藤儀助の親戚。江戸時代の天保三年(一八三二)生れ。儀助が俳諧の道に専念したので、若年のころから十八楼の旅館経営を切り回していた。明治十六年(一八八三)、長男房太郎に家督を譲ったが、八十歳まで長命した。

伊藤儀助の親戚。江戸時代の天保三年(一八三二)生れ。儀助が俳諧の道に専念したので、若年のころから十八楼の旅館経営を切り回していた。明治十六年(一八八三)、長男房太郎に家督を譲ったが、八十歳まで長命した。 (昭和三年〔一九二八〕、喜六と改名)

(昭和三年〔一九二八〕、喜六と改名)

昭和八年(一九三三)、父の死去により、久子は五歳の幼少にもかゝわらず家督相続人となる。叔父光之助(父の兄)が後見人となり、十八楼の経営にあたった。昭和六年(一九三一)の満州事変を契機に、日本は軍国主義の道を歩み始めた。とくに、昭和十五年(一九四〇)の物資配給統制規則(飲食店の米使用禁止)は、旅館経営の転換をせまられるものであった。

昭和八年(一九三三)、父の死去により、久子は五歳の幼少にもかゝわらず家督相続人となる。叔父光之助(父の兄)が後見人となり、十八楼の経営にあたった。昭和六年(一九三一)の満州事変を契機に、日本は軍国主義の道を歩み始めた。とくに、昭和十五年(一九四〇)の物資配給統制規則(飲食店の米使用禁止)は、旅館経営の転換をせまられるものであった。

久子の夫、大橋公平は、久子と結婚後、十八楼の経営に従事。非常な敏腕家で、弟大橋正(取締役総支配人、久子の妹・友子の夫)を片腕とし、同館を岐阜有数の近代的観光ホテルに成長させた。

久子の夫、大橋公平は、久子と結婚後、十八楼の経営に従事。非常な敏腕家で、弟大橋正(取締役総支配人、久子の妹・友子の夫)を片腕とし、同館を岐阜有数の近代的観光ホテルに成長させた。

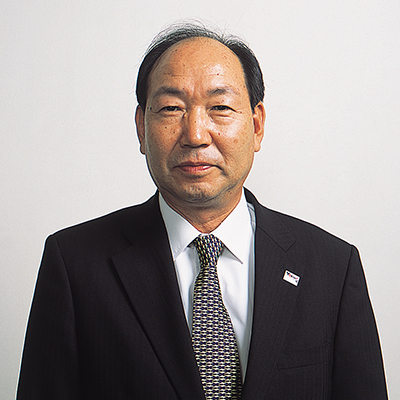

善男は、伊藤公平の長女泰子の夫。昭和四十八年(一九七三)泰子と結婚。合資会社十八楼入社。昭和五十九年(一九八四)㈱岐阜観光ホテル十八楼専務取締役 就任。平成十年(一九九八)前社長伊藤公平引退にともない、(株)岐阜観光ホテル十八楼代表取締役社長に就任。現在に至る。

善男は、伊藤公平の長女泰子の夫。昭和四十八年(一九七三)泰子と結婚。合資会社十八楼入社。昭和五十九年(一九八四)㈱岐阜観光ホテル十八楼専務取締役 就任。平成十年(一九九八)前社長伊藤公平引退にともない、(株)岐阜観光ホテル十八楼代表取締役社長に就任。現在に至る。